今回は絵本と保育シリーズ③です。

今回は、「100かいだてのいえ」を題材にしました。

①についてはこちらから。

②についてはこちらから。

その①今回のテーマ絵本「100かいだてのいえ」

今回のテーマ記事は「100かいだてのいえ」シリーズの、

「100かいだてのいえ」です。

「100かいだてのいえ」

いわいとしお 作・絵

●あらすじ

ほしを見るのが大好きな「トチくん」という男の子がいました。

そんなトチくんにある日手紙が届きます。

それはだれかから届いた「100かいだてのいえ」への招待状でした。

トチくんは100かいだてのいえに向かうのですが・・・?

という内容の絵本です。

さて誰からの招待状なのでしょうか?

様々な住人や家の中も見どころの一つです。

その②参考にしたページとは…

今回参考にしたページは、1階~100階までの全てのページでしょうか。

この100かいだてのいえシリーズは、各10階ごとの住人や部屋一つ一つもついつい見てしまうほど、凝って描かれています。

階段の位置や形なんかもよく見ると楽しいです。

園で読むと子どもはよく、階段を指でなぞって読んでいました。

今回はそちらを参考に製作を進めていきました。

完成品は後ほど紹介しますね。

その③準備品を紹介します。

今回はこちらが意図せず好きに作れるように色々なものを用意しました。

準備物

- ペン各種

- ビニールテープ

- セロハンテープ

- マスキングテープ各種

- 折り紙

- ※今回はなかったのですが、のりなども必要であれば用意してみてくださいね。

- 空き箱(色々なサイズや形があると面白いと思います)

- ※いらなくなった絵本のカバーを今回は使用しました。これは対象の年齢に合わせて、用意するしないは決めて下さいね。

★準備物の写真続きます!

こんな記事もおススメです

その④製作の進め方

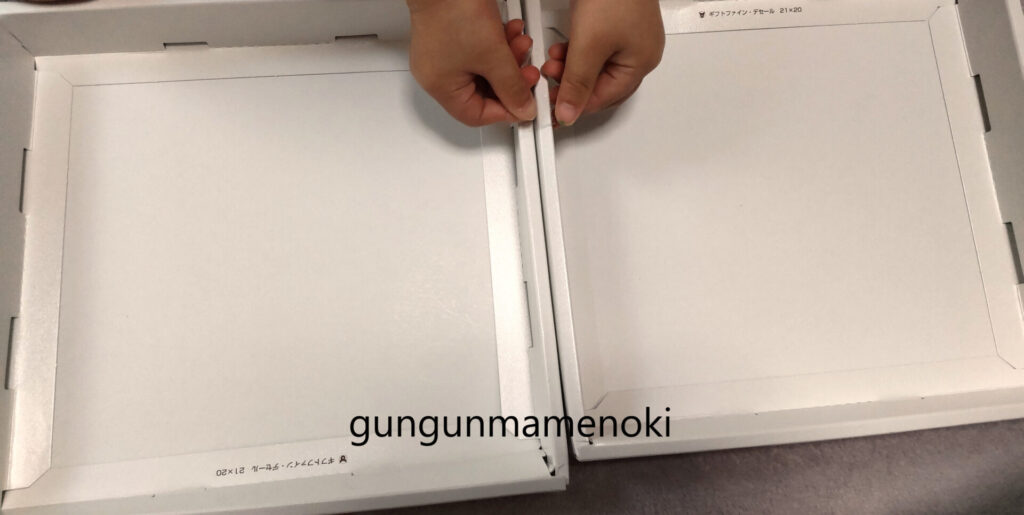

まずは好きな箱を選び、箱同士をセロハンテープなどでくっつけます。

※もしも保育でする場合は、1人1つなど箱の個数を決めて、製作してから繋げても面白いと思います。

いくつか繋げた場合の写真です。

微妙にずれて繋げても味が出て良いです。

さきほど紹介した絵本のカバーを貼り付けてみたところです。

自分で色々作るのがまだ難しい小さな子と遊ぶときは、こういうものを再利用するのも楽しいですね

豆キッズはとにかくこの時テープを貼るのにはまっていたので、たくさんテープで模様をつけましたよ。

ちなみにテープを引っ張る、はさみで切る、貼るところまで自分で全てしていました。

難しい子には、一部だけを手伝うなどなるべく自分で製作できるように援助してあげましょう。

製作を頑張った豆キッズ。

完成品はこのようになりました!!

あくまでもこれは3歳の豆キッズが作った製作なので、4歳、5歳でも違うと思いますし、異年齢で保育してみても面白い作品が出来上がると思います。

では紹介しますね!

こちらが完成した豆キッズ作、100かいだてのいえです。

今回はテープメインで、所々に絵本のカバーを貼ったり、お絵描きをしています。

画用紙なども用意していましたが、今回は使用していません。

これも材料だけ用意していて、使う使わないは子どもの判断に任せましょう!

※よく見ると、最上階には主人公トチくんもいます(笑)

その⑤振り返りとねらい

少し保育士目線で今回の製作を振り返りつつ、まとめたいと思います。

あと少しなので、お時間ある方はお付き合いください。

ねらい

- 色々な素材を組み合わせ、自分だけの家をつくることを楽しむ

- 絵本の世界を楽しみ、自分なりのイメージを膨らませ想像豊かに製作を楽しむ

などなど色々なねらいがあると思うので、考えてみてくださいね。

振り返り

- 準備物は対象年齢に合わせて、簡単に作れるものや難しくこだわりながら製作できるものなど幅広く用意しておくと、より個性が出て楽しいと思いました。

- 色々な方法に目を向けられるように、時々手助けや見本を見せてあげても良かった。

- 豆キッズは年齢的に難しかったけど、階段を意識しながら家を作っていけたらもっと100かいだてのいえの雰囲気が出るなと感じました

- 絵本を何度か読んで理解してから、取り組むともっと絵本の世界と絡めて実践できるかもしれません

その⑥まとめ

いかがでしたか?

絵本で考える保育シリーズ③でした。

今回は特に細かく声掛けはせずに製作を楽しんでもらいたかったので、見守っていましたが保育に取り入れる際には色々な方法があると思いますので、この記事を参考に色々実践してみてくださいね。

最後まで見て頂いて、ありがとうございました。

コメント