今回からは新シリーズとして、保育には欠かせない「絵本」をテーマにして、色々な記事を書いていきたいなと思います。

絵本シリーズ以外にもいつものようにおすすめのアイテムを紹介したり、育児に関する記事も頑張って投稿していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

その①今回のテーマ絵本「くれよんのくろくん」

記念すべき初めての記事のテーマとして決めた絵本は「くれよんのくろくん」です。

「くれよんのくろくん」

なかや みわ 作・絵

●あらすじ

あるところに10色のくれよんたちがいました。

あるとき、はこから飛び出したくれよんたちは、1枚の白い画用紙に絵を描き始めるのですが、くろくんだけが入れてもらえず…

という内容のお話です。

個人的に線がくっきりとしていて、とてもみやすくお話もわかりやすくなっています。

ただ、文章が少し長くなってくるので対象年齢は3歳以上がおすすめです。

絵だけなら何歳でも大丈夫ですよ。

その②参考にしたページとは・・・

今回製作に取り入れるにあたって、参考にしたページは終盤です。

1枚の画用紙に描き込みすぎたくろくん以外のくれよんたちは、段々とけんかを始めてしまうんです。

でもそこに現れたシャープペンシルのお兄さんの助言で、くろくんは大活躍します。

それではそちらを参考に製作をしていきます。

完成作品は、のちのち紹介しますね。

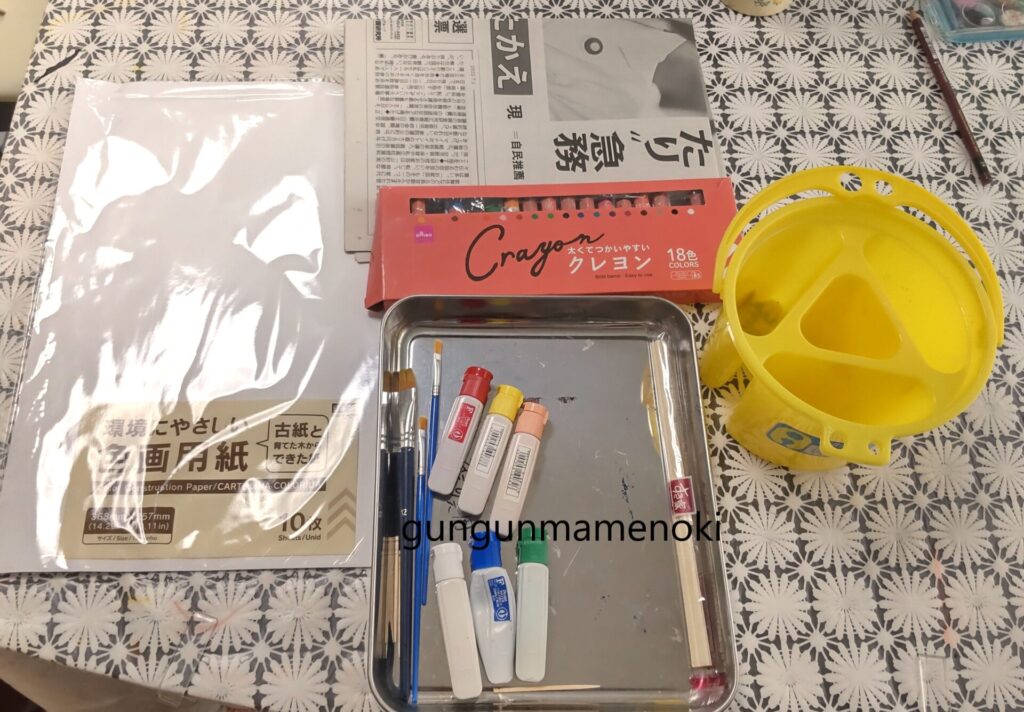

その③準備物を紹介します。

今回使用した準備物

※絵の具、筆、筆洗バケツが映っていますが、今回の記事では使用していません。

- 白画用紙

- 新聞

- クレヨン

- つまようじ※絵本ではシャープペンですが、芯が折れたりなど、扱いが小さな子どもには難しく、折れた芯を誤飲するのを防ぐために、扱いやすいつまようじを使用します

- 割りばし

- ここにはありませんが、画用紙を切るためのはさみ

その④製作の進め方

書きたいサイズに画用紙を切ります。

※あまり大きいと塗るのがとても大変なので、小さめなサイズをおすすめします。

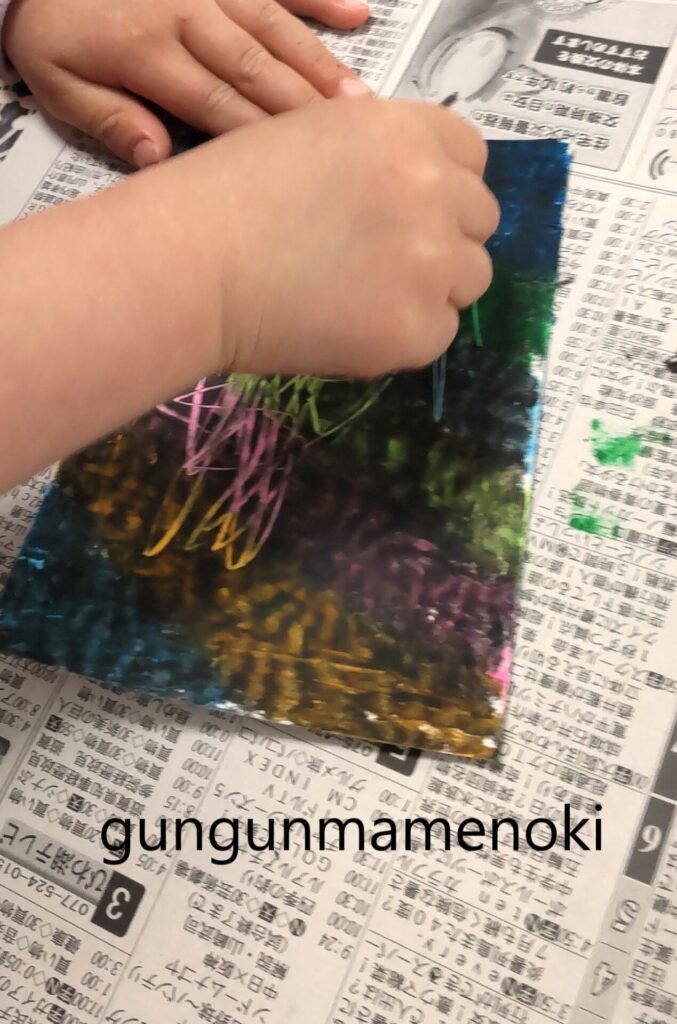

次は切った画用紙に自由にクレヨンで色を塗ってもらいます。

★クレヨンを使う際は特に、袖が汚れやすいくなるので必ず服の袖をめくってから始めてください

※おすすめは、色々な色を使用してなるべく下の画用紙の白色が見えなくなるまで塗ると完成したとききれいです。

こちらは途中経過です。

豆キッズはまだ小さいのですき間なくというのがなかなか難しく、少し手伝ったところもあります。

全体図こんなかんじです。

左は豆ママで、右は豆キッズです。

上の写真の書き足す前のものです。

お次はなんとなんと!!

先ほど綺麗に塗ったクレヨンの上から、同じく黒のくれよんで上から塗り潰してしまいます。

それはもうしっかりと塗ってくださいね。

とはいえ、素材とクレヨンの相性次第ではあまり真っ黒には塗りつぶせないかもしれませんが、できるだけ塗りつぶしてくださいね。

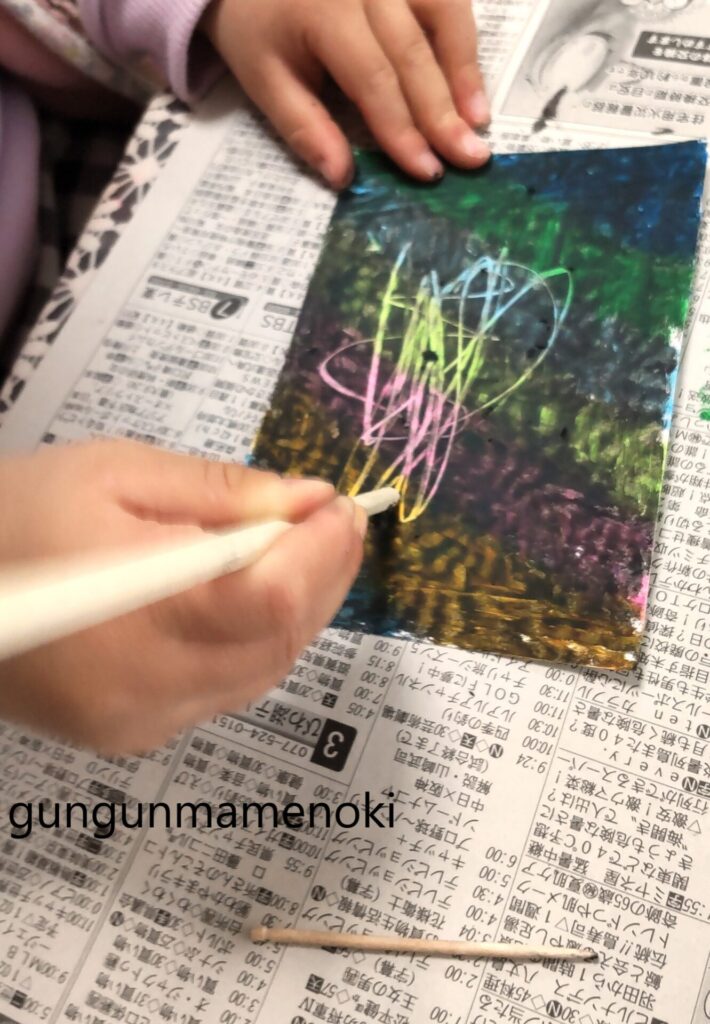

ここでつまようじが登場します。

こちらは分かりづらいのですが、先ほど塗りつぶした黒の絵の上から、つまようじで「ひっかきながら」絵を描いていきます。

つまようじでは細すぎる…という方には、割りばしで太い線を描いてみるのもおすすめです。

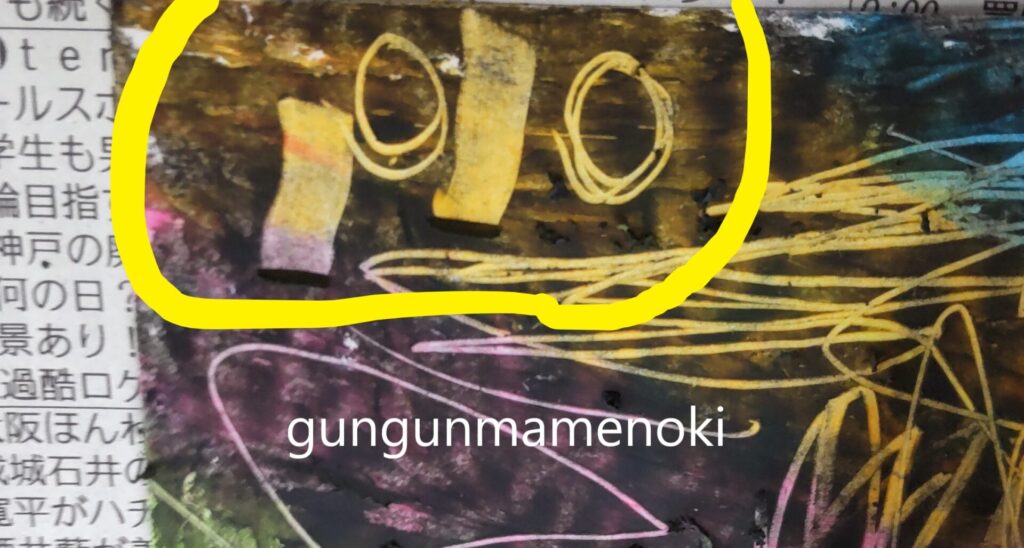

少し分かりにくいので、黄色の線で丸をしているのですが、太い線は割りばしで、細い線はつまようじです。

これで完成です!

個人的には、初めに塗る色は明るい色の方が、後で削った時に色がきれいにでやすいなと思いました。

ちょっとネオンっぽいですね。

また、すき間なく色を塗っておくのも大事ですよ。

その⑤技法

ちなみに今回の技法は、「スクラッチ」またはひっかき絵です。

もしも技法って他にはどんなのがあるの?と思われた方は、我が家にもあるこの本もおススメです。

保育に息詰まった時など、何か良いアイデアが浮かぶかもしれませんね。

その⑥振り返りとねらい

少し保育士目線で今回の製作を振り返りつつ、まとめたいと思います。

あと少しなので、お時間ある方はお付き合いください。

ねらい

「筆やペン以外の技法でも絵が描けることを知る」や、「絵本の世界に入り込み、製作することを楽しむ」など色々なねらいを考えてみてくださいね。

振り返り

- 今回豆キッズとしましたが、対象年齢でつまようじと割りばしを使い分けて絵を描いてみることを声掛けしてみるともっと良いと思います。

- 初めの見本を示す時に、なるべく色々な色を使う方がきれいにできることを伝えたり、くれよんのくろくんのページを示しながら、見本として伝えるとなお良い。

- 製作が終わってから、もう一度本を読んでも振り返りになりますよ。(必ず活動の後でなくても、園でする場合は降園前などでも良いです)

- 3歳の豆キッズですが、楽しかったようで自分でもそのあと新しく塗って遊んでいました。削って描くことが新鮮だったようです。

その⑦保存方法

今回の製作はクレヨンを使用しています。

保存する際はそのままだと擦れて、他のものに色がついてしまいます。

保育でする場合は、ラップを巻いたり袋に入れて保存したり、持ち帰ることをおススメします。

その⑧まとめ

いかがでしたか?

新シリーズ「絵本で考える保育」。

勝手にシリーズ化してますが(笑)

絵本の世界は本当に色々な保育のヒントに溢れています。

豆ママも子どもの頃から絵本が大好きで、今保育者になってからは保育のヒントや導入としてもよく使用してます。

保育どんなのしようかな?など息詰まった時はおススメですよ。

これから少しずつ記事を増やしていこうとおもうので、どうぞよろしくお願いします。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

こんな記事もおすすめです

コメント